行業新聞 2024.02.02

城市更新,讓人民生活更美好。楊浦始終把人民宜居安居作為城市更新的首要目標,始終把實現新舊動能轉換作為城市更新的鮮明取向,始終把共建共治共享作為城市更新基本路徑的價值導向,堅持人民城市重要理念,著力探索可持續的城市更新的新路徑。

2024年1月30日,楊浦區城市更新推進大會舉行。區委書記薛侃在會上指出,加快推進城市更新,是人民城市新實踐的應有之義,是創新發展再出發的必然要求,是重振楊浦“一股勁”的有力檢驗。

小梁薄板收官、舊改收尾、美麗家園提質,這些影響民生福祉的“硬骨頭”需要繼續發力“啃”。以城市更新推動高質量發展、創造高品質生活、實現高效能治理,加快建設更具溫度、更具品質的人民城市,為上海建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市貢獻楊浦智慧和樣本。

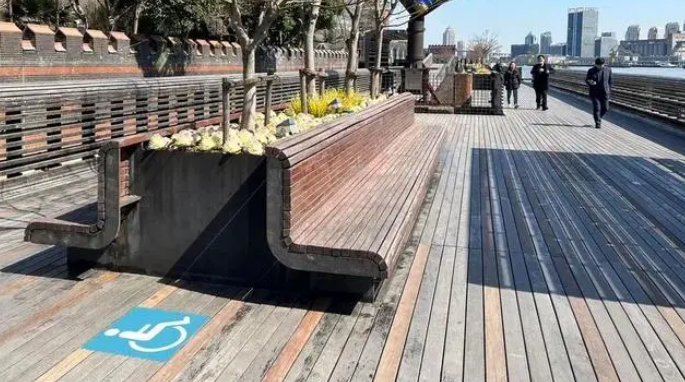

一座包容的城市,能夠讓全人群共享發展成果,不讓任何人“掉隊”。隨著城市老齡化不斷加深,對于無障礙環境的需求也在不斷加大。楊浦從2021年啟動濱江無障礙建設行動,歷時一年多,相關成果接連落地,實現濱江南段5.5公里設施無障礙全程貫通。

近日,《上海市楊浦濱江公共空間無障礙環境建設項目》入選住房城鄉建設部發布的城市更新典型案例名單(第一批),在設施建設、設計研究等方面形成了一批可復制、可推廣的楊浦經驗。

“毫米級”較真雕琢細節

對扶手、臺階、公共廁所、城市道路入口等20多個節點設施進行無障礙提升改造;升級完善通行設施、服務設施、導識設施3大系統……楊浦濱江無障礙建設,將“擁有良好的濱江視野”作為目標,讓群眾更便捷地到達親水平臺。

早在2022年,楊浦對外發布《楊浦濱江公共空間無障礙環境建設導則》。這是上海市關于公共空間無障礙建設的首部導則,充分考慮了聽障、視障、肢殘等特殊人群的現實需求。《導則》對于無障礙通行設施、服務設施等布局、建設、維護都有細致的規定,有的甚至精確到毫米。

![]()

除了空間建設的升級,楊浦還注重科技賦能游覽體驗。開發智能語音導覽、戶外服務系統、無障礙數字地圖、多功能扶手等產品,打造基于AR技術的數字孿生可視化平臺。在濱江公共空間部署自動感應導覽機,提高特殊人群的游覽體驗。設置戶外求助設備,為特殊人群提供緊急救援服務。

如今,從綠之丘附近的公交站點下車,腿腳不好的朋友可以坐著輪椅一路暢通,直達楊浦濱江;跟隨楊浦濱江的智慧數字設施,盲人朋友也能順利找到無障礙洗手間、洗手池、咖啡館等場所,盡情享受濱江美景;聾人朋友最需要的醒目指示牌、小朋友和乘坐輪椅居民需要的低位服務設施等也多了起來,兼顧多種人群的需求......還岸于民,還水于民,楊浦濱江“細節滿滿”,讓每個人都能沉浸其中。

![]()

“無差別”共享濱江空間

“無障礙”并非只讓殘障人士和老年人受益。攜帶大件行李、使用嬰兒車、短期受傷的市民,同樣是無障礙設施的高頻使用者。比如,楊浦濱江的坡道建設,不僅可以讓乘輪椅的市民方便地到達親水平臺,同樣也給推嬰兒車的家長帶來便捷。

打造“無障礙”的公共空間,不單單局限于消除物理障礙。“無障礙”背后所蘊含的人文理念,不止體現在暢游層面,更是為了讓所有人充分和切實地參與社會生活。在楊浦濱江,共享空間真正地實現“無差別”。

楊浦濱江綠之丘北面,占地150平方米的“楊浦濱江殘疾人陽光綜合服務中心”,可以提供殘疾車停放、輪椅拐杖等租借、電子展示、語音導覽器租借、手語翻譯服務、休息、無障礙衛生間、志愿者預約服務、休閑交往等綜合功能,成為濱江殘疾人友好建設的核心節點。服務中心與“人人屋”黨群服務站、楊浦濱江人民城市建設規劃展示館等場館形成“1 X”濱江助殘服務模式,豐富優化濱江場館助殘功能,也為所有在濱江需要幫助的人群提供及時服務。

![]()

豐富的公益資源和活動體驗,能為殘障人士帶來什么?這里的“助殘圓夢”就業指導工作室開展賦能沙龍,幫助殘疾人走上職業道路,融入社會集體;政府、社區、企業多元主體參與公益,讓關愛殘障人士成為楊浦濱江的集體行動和市民共識,傳遞無障礙文化和公益精神……